Medizinisches Angebot - Fuß- und Sprunggelenk und Sportorthopädie

Luxationen, eine Auskugelung des Schultergelenks, passieren meist in der Folge eines Sturzes auf den Arm oder in Folge eines Unfalls. Aber auch Patienten mit einer chronischen Instabilität des Schultergelenks können solche Luxationen ohne ein wesentliches auslösendes Ereignis provozieren. Diesen Patienten gelingt es dabei wiederum oft auch die Schulter wieder eigenständig einzurenken.

Bei einer Auskugelung des Schultergelenks, bzw. des Oberarmkopfes aus der Gelenkspfanne resultiert eine sofortige schmerzhafte Bewegungseinschränkung des Schultergelenks und indirekt auch des betroffenen Armes. Begleitend kann es zu Kribbel- oder Taubheitsgefühlen im Schulter- oder Armbereich kommen.Eine solche Luxation bedingt in den überwiegenden Fällen eine sofortige ärztliche Vorstellung. Um Verletzungen der Weichteile, also Knorpel, Muskulatur, Sehnen oder Gelenkslippe, zu erkennen ist die Durchführung einer Kernspintomografie (MRT) unabdingbar. Häufig wird dann in einer Kurznarkose der Arm unter Zug oder Drehbewegungen geführt, um den Oberarmkopf in die Gelenkspfanne zurückzuführen.

Bei Ihnen wurde durch uns, durch Ihren Hausarzt oder Orthopäden ein Hallux valgus oder eine Fehlstellung im Bereich des ersten und zweiten Mittelfußstrahls erkannt.

Im nachfolgenden möchten wir Ihnen die Abläufe einer Hallux valgus Korrektur erläutern:

Was sollten Sie vor einer Operation tun?

Die Versorgung der Hallux valgus Fehlstellung sollte unter den bestmöglichsten Bedingungen stattfinden. Was ist dahingehend zu beachten oder zu tun?

Die Haut sollte im Bereich des Operationsgebietes tadellos sein. Ferner muss aber auch die gesamte Oberfläche des Beines intakt sein. Chronische Geschwüre an den Unterschenkeln, offene Füße oder starke Pilzbesiedlungen der Füße oder Zehen sollten nicht vorliegen.

Wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen sollten diese pausiert werden. Dahingehend sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Hausarzt oder Kardiologen halten. Eine Ausnahme bildet das ASS (Aspirin). Hierunter kann eine Operation stattfinden.

Ein paar Tage vor dem geplanten Aufnahmetermin erfolgen in unserer Ambulanz die notwendigen Vorbereitungen. Hierbei findet zum einen eine chirurgische und anästhesiologische Aufklärung statt. Diese Vorbereitungen können alles in allem 2-3 Stunden in Anspruch nehmen.

Was geschieht während einer Operation?

Ob bei Ihnen allein eine sogenannte Chevron-Osteotomie oder in Kombination mit einer basisnahen Umstellungsosteotomie erfolgen muss, ermitteln wir anhand des Winkels zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen im Röntgen-Bild.

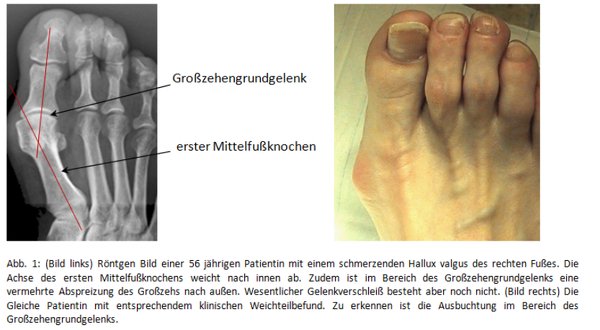

Dieser sogenannte Intermetatarsale Winkel sollte zur reinen Chevron-Osteotomie kleiner als 15° sein. Bei einem Winkel über 15° empfehlen wir die Kombination beider Eingriffe (siehe Abb. 1).

In der Zeit von 07:00 - 07:45 Uhr besucht Sie der Operateur, bespricht noch einmal kurz den Eingriff und markiert das zu operierende Bein. Die Mitarbeiter des AOZ werden Sie dann über den Start Ihrer Operation informieren und Sie in den Operationstrakt bringen.

Dort angekommen werden Sie von den Narkoseärzten in Empfang genommen und weiter betreut. Je nach ausgewählter Narkoseform wird diese entsprechend eingeleitet. Hiernach erfolgt die Lagerung des zu operierenden Fußes.

Chevron-Osteotomie:

Nach durchgeführter Hautwaschung und steriler Abdeckung erfolgt ein Hautschnitt im Bereich des ersten Zehenstrahls auf Höhe des Großzehengrundgelenks und zwischen dem ersten und zweiten Zehenstrahl (Siehe Abb. 2).

Im nachfolgenden möchten wir Ihnen die Abläufe einer Hallux valgus Korrektur erläutern:

Was sollten Sie vor einer Operation tun?

Die Versorgung der Hallux valgus Fehlstellung sollte unter den bestmöglichsten Bedingungen stattfinden. Was ist dahingehend zu beachten oder zu tun?

Die Haut sollte im Bereich des Operationsgebietes tadellos sein. Ferner muss aber auch die gesamte Oberfläche des Beines intakt sein. Chronische Geschwüre an den Unterschenkeln, offene Füße oder starke Pilzbesiedlungen der Füße oder Zehen sollten nicht vorliegen.

Wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen sollten diese pausiert werden. Dahingehend sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Hausarzt oder Kardiologen halten. Eine Ausnahme bildet das ASS (Aspirin). Hierunter kann eine Operation stattfinden.

Ein paar Tage vor dem geplanten Aufnahmetermin erfolgen in unserer Ambulanz die notwendigen Vorbereitungen. Hierbei findet zum einen eine chirurgische und anästhesiologische Aufklärung statt. Diese Vorbereitungen können alles in allem 2-3 Stunden in Anspruch nehmen.

Was geschieht während einer Operation?

Ob bei Ihnen allein eine sogenannte Chevron-Osteotomie oder in Kombination mit einer basisnahen Umstellungsosteotomie erfolgen muss, ermitteln wir anhand des Winkels zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen im Röntgen-Bild.

Dieser sogenannte Intermetatarsale Winkel sollte zur reinen Chevron-Osteotomie kleiner als 15° sein. Bei einem Winkel über 15° empfehlen wir die Kombination beider Eingriffe (siehe Abb. 1).

Nach Abschluss aller Vorbereitungen werden Sie zu dem von Ihnen gewünschten Termin im ambulanten Operationszentrum (AOZ) aufgenommen.

In der Zeit von 07:00 - 07:45 Uhr besucht Sie der Operateur, bespricht noch einmal kurz den Eingriff und markiert das zu operierende Bein. Die Mitarbeiter des AOZ werden Sie dann über den Start Ihrer Operation informieren und Sie in den Operationstrakt bringen.

Dort angekommen werden Sie von den Narkoseärzten in Empfang genommen und weiter betreut. Je nach ausgewählter Narkoseform wird diese entsprechend eingeleitet. Hiernach erfolgt die Lagerung des zu operierenden Fußes.

Chevron-Osteotomie:

Nach durchgeführter Hautwaschung und steriler Abdeckung erfolgt ein Hautschnitt im Bereich des ersten Zehenstrahls auf Höhe des Großzehengrundgelenks und zwischen dem ersten und zweiten Zehenstrahl (Siehe Abb. 2).

Zunächst wird auf Höhe des körperfernen Anteils des ersten Mittelfußknochens ein V-geformter Schnitt angefertigt. Hierdurch kann der überstehende knöcherne Anteil des Mittelfußköpfchens, mitsamt dem Großzehengrundgelenk in Richtung Fußaußenseite geschoben werden.

Der V-förmig eingesägte Knochen wird dann bei korrekter Stellung mittels zweier Drähte fixiert und die überstehenden Knochenreste an der Fußinnenseite entfernt (Siehe Abb. 3). Zusätzlich wird die Gelenkkapsel gestrafft um die korrigierte Position zusätzlich zu fixieren.

Der V-förmig eingesägte Knochen wird dann bei korrekter Stellung mittels zweier Drähte fixiert und die überstehenden Knochenreste an der Fußinnenseite entfernt (Siehe Abb. 3). Zusätzlich wird die Gelenkkapsel gestrafft um die korrigierte Position zusätzlich zu fixieren.

Hiernach erfolgen dann der Hautverschluss und die Anlage eines sterilen Wundverbands. Je nach Komplexität kann die gesamte Operation vom Hautschnitt bis zur Hautnaht ca. 30-45 Minuten dauern.

Basisnahe Umstellungsosteotomie:

Bei einer Fehlstellung von > 15° zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen, reicht eine alleinige Chevron-Osteotomie zur Korrektur der Hallux valgus Fehlstellung nicht aus. Daher muss bei diesen Fehlstellungen neben der Chevron-Osteotomie die basisnahe Umstellung des ersten Strahls zur Korrektur der Gesamtachse des ersten Strahls erfolgen.

Hierbei erfolgt zunächst auf Höhe des ersten Drittels des ersten Strahls ein Hautschnitt. Nach Freipräparation des Knochens wir der Knochen basisnah, das heißt in Nähe des Grundgelenks, durchtrennt und in eine korrekte Stellung gebracht. Hiernach werden dann die durchsägten Knochen mittels einer Platte und vier Schrauben fixiert (siehe Abb. 5).

Bei einer Fehlstellung von > 15° zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen, reicht eine alleinige Chevron-Osteotomie zur Korrektur der Hallux valgus Fehlstellung nicht aus. Daher muss bei diesen Fehlstellungen neben der Chevron-Osteotomie die basisnahe Umstellung des ersten Strahls zur Korrektur der Gesamtachse des ersten Strahls erfolgen.

Hierbei erfolgt zunächst auf Höhe des ersten Drittels des ersten Strahls ein Hautschnitt. Nach Freipräparation des Knochens wir der Knochen basisnah, das heißt in Nähe des Grundgelenks, durchtrennt und in eine korrekte Stellung gebracht. Hiernach werden dann die durchsägten Knochen mittels einer Platte und vier Schrauben fixiert (siehe Abb. 5).

Im Anschluss erfolgt dann zur weiteren Korrektur die oben bereits geschilderte Chevron Osteotomie. Je nach Komplexität dauern beide Verfahren vom Hautschnitt bis zur Hautnaht ca. 45-60 Minuten.

Was passiert nach der Operation?

Die Nachbehandlung sieht bei beiden Eingriffsmöglichkeiten einen Krankenhausaufenthalt von ca. drei Tagen vor. Zudem erhalten Sie nach der Operation einen sogenannten Vorfußentlastungsschuh, der es Ihnen ermöglicht zeitnah wieder zu laufen, ohne die operierten Bereiche zu belasten. Das Hauptgewicht wird dabei auf die Ferse verlagert. Diese sollte für insgesamt 6 Wochen getragen werden. Zusätzlich erhalten sie eine Hallux Valgus Nachtschiene zur weiteren Korrektur der Kapselstrukturen.

Physiotherapie und Gehschulung an Unterarmgehstützen erfolgt auf der Station. Die Thromboseprophylaxe wird nach der Operation begonnen und sollte zudem auch bis zur Mobilisation ohne Gehstützen fortgeführt werden.

Zum Zeitpunkt der Entlassung erhalten Sie Ihre Papiere in mehreren Ausführungen. Eine Nachbehandlung im ambulanten Rahmen erfolgt in der Regel durch Ihren Orthopäden oder den Hausarzt.

Stellen Sie sich auf eine Genesungszeit von bis zu drei Monaten ein.

Sprechstundentermine vereinbaren Sie hierzu unter der Telefonnummer 02365-90 2501.

Was passiert nach der Operation?

Die Nachbehandlung sieht bei beiden Eingriffsmöglichkeiten einen Krankenhausaufenthalt von ca. drei Tagen vor. Zudem erhalten Sie nach der Operation einen sogenannten Vorfußentlastungsschuh, der es Ihnen ermöglicht zeitnah wieder zu laufen, ohne die operierten Bereiche zu belasten. Das Hauptgewicht wird dabei auf die Ferse verlagert. Diese sollte für insgesamt 6 Wochen getragen werden. Zusätzlich erhalten sie eine Hallux Valgus Nachtschiene zur weiteren Korrektur der Kapselstrukturen.

Physiotherapie und Gehschulung an Unterarmgehstützen erfolgt auf der Station. Die Thromboseprophylaxe wird nach der Operation begonnen und sollte zudem auch bis zur Mobilisation ohne Gehstützen fortgeführt werden.

Zum Zeitpunkt der Entlassung erhalten Sie Ihre Papiere in mehreren Ausführungen. Eine Nachbehandlung im ambulanten Rahmen erfolgt in der Regel durch Ihren Orthopäden oder den Hausarzt.

Stellen Sie sich auf eine Genesungszeit von bis zu drei Monaten ein.

Sprechstundentermine vereinbaren Sie hierzu unter der Telefonnummer 02365-90 2501.

Unser Fuß ist eines der tragenden Elemente unseres Körpers. Durch den vorgegebenen Bauplan ist er für diese Aufgabe perfekt vorbereitet. Probleme entstehen dann, wenn es Abweichungen gibt. Diese können entweder angeboren oder im Verlauf des Lebens erworben werden.

Beim sogenannten Hallux rigidus kommt es im Verlauf zu einer Verschmälerung und Aufbrauch der Gelenksflächen des Großzehengrundgelenks (siehe Abb. 1).

Arthroseschmerzen kommen und gehen. Hierbei verringern sich die schmerzfreien Intervalle im Verlauf immer, bis ein Dauerschmerz vorherrscht. Bei einer Aktivierung des Arthroseschmerzes kann es zudem zu Schwellung, Überwärmungen und Rötungen des betroffenen Bereiches kommen.

Laufen und Stehen werden immer schwieriger, die Gehstrecke kann sich verringern. Ruhe- und Nachtschmerzen zusätzlich auftreten.

Beim sogenannten Hallux rigidus kommt es im Verlauf zu einer Verschmälerung und Aufbrauch der Gelenksflächen des Großzehengrundgelenks (siehe Abb. 1).

Diese sogenannte Großzehengrundgelenksarthrose führt im Verlauf zu immer stärker werdenden Schmerzen im Großzehengrundgelenk. Im Endstadium kann es zu einer kompletten Einsteifung des Gelenkes kommen. Ein vernünftiges Gangbild, im Sinne eines Abrollens über den Vorfuß und damit auch der Großzehe ist nicht mehr möglich.

Arthroseschmerzen kommen und gehen. Hierbei verringern sich die schmerzfreien Intervalle im Verlauf immer, bis ein Dauerschmerz vorherrscht. Bei einer Aktivierung des Arthroseschmerzes kann es zudem zu Schwellung, Überwärmungen und Rötungen des betroffenen Bereiches kommen.

Laufen und Stehen werden immer schwieriger, die Gehstrecke kann sich verringern. Ruhe- und Nachtschmerzen zusätzlich auftreten.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Unser Fuß ist eines der tragenden Elemente unseres Körpers. Er ist dabei nicht nur allein für unsere Fortbewegung verantwortlich, sondern ermöglicht uns auch unsere Umwelt erst wahrzunehmen. Dabei trägt er über viele Jahrzehnte die immer schwerer werdende Last unseres Körpers.

Durch den vorgegebenen Bauplan ist er für diese Aufgabe perfekt vorbereitet. Probleme entstehen dann, wenn es Abweichungen gibt. Diese können entweder angeboren oder im Verlauf des Lebens erworben werden.

Bei der sogenannten Haglund Exostose sowie dem plantarem Fersensporn kommt es zu knöchernen Ausziehungen bzw. Anbauten an der Ferse (siehe Abb. 1).

Durch den vorgegebenen Bauplan ist er für diese Aufgabe perfekt vorbereitet. Probleme entstehen dann, wenn es Abweichungen gibt. Diese können entweder angeboren oder im Verlauf des Lebens erworben werden.

Bei der sogenannten Haglund Exostose sowie dem plantarem Fersensporn kommt es zu knöchernen Ausziehungen bzw. Anbauten an der Ferse (siehe Abb. 1).

Hierbei sind bei der Haglund Exostose knöcherne Ausziehungen im Bereich des oberen Fersenbeins das Problem. Diese liegen in der Nähe des Achillessehnenansatzes und reizen die Sehne sowie den dazwischen liegenden Schleimbeutel.

Beim plantaren Fersensporn liegt die knöcherne Ausziehung im Bereich des unteren Fersenbeins. Diese drückt in die sogenannte Plantarfaszie, ein dicker und breiter Sehnenfächer, der zur Aufspannung des Fußgewölbes dient. Durch diese ständige Reizung kommt es zu einer Entzündung der Plantarfaszie.

Beide, Haglund Exostose und plantarer Fersensporn, führen im Verlauf zu Schmerzen im Bereich des Rückfußes. Die Haglund Exostose mit Schmerzprojektion auf den Achillessehnenbereich, der Fersensporn mit Schmerzen im Bereich der Ferse und der Fußsohle. Diese können bei dauerhafter Reizung das Laufen und Stehen immer schwieriger werden lassen, die Gehstrecke kann sich verringern. Ruhe- und Nachtschmerzen zusätzlich auftreten.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Beim plantaren Fersensporn liegt die knöcherne Ausziehung im Bereich des unteren Fersenbeins. Diese drückt in die sogenannte Plantarfaszie, ein dicker und breiter Sehnenfächer, der zur Aufspannung des Fußgewölbes dient. Durch diese ständige Reizung kommt es zu einer Entzündung der Plantarfaszie.

Beide, Haglund Exostose und plantarer Fersensporn, führen im Verlauf zu Schmerzen im Bereich des Rückfußes. Die Haglund Exostose mit Schmerzprojektion auf den Achillessehnenbereich, der Fersensporn mit Schmerzen im Bereich der Ferse und der Fußsohle. Diese können bei dauerhafter Reizung das Laufen und Stehen immer schwieriger werden lassen, die Gehstrecke kann sich verringern. Ruhe- und Nachtschmerzen zusätzlich auftreten.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Unser Fuß ist eines der tragenden Elemente unseres Körpers. Durch den vorgegebenen Bauplan ist er für diese Aufgabe perfekt vorbereitet. Probleme entstehen dann, wenn es Abweichungen gibt. Diese können entweder angeboren oder im Verlauf des Lebens erworben werden.

Beim sogenannten Hallux valgus, einer Achsabweichung der Großzehe im Großzehengrundgelenk nach außen, kommt es im Verlauf zu Schmerzen im Bereich des Großzehengrundgelenks (siehe Abb. 1).

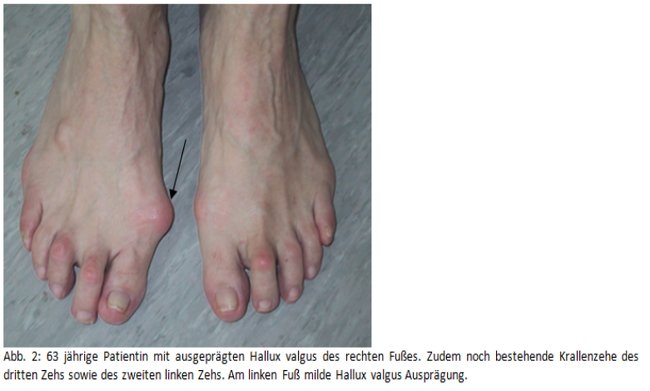

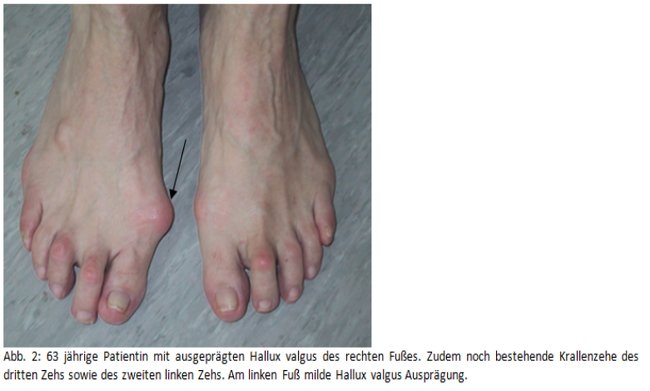

Zu Anfang kann nur ein Schmerz ohne eine Abweichung der Großzehe vorliegen. Im Verlauf schiebt sich der Großzeh dann mehr und mehr nach außen weg. Dadurch verstärken sich die Schmerzen (siehe Abb. 2).

Es kommt zu Druckstellen, mit zum Teil auch offenen Wunden oder auch Infektionen. Das Suchen nach geeignetem Schuhwerk wird zur Qual. Laufen und Stehen werden immer schwieriger, die Gehstrecke kann sich verringern. Ruhe- und Nachtschmerzen zusätzlich auftreten.

Die häufigste Ursache für einen Hallux valgus ist das Tragen des falschen Schuhwerks. Dabei kommt es aber auf die Dauer an. Insbesondere Frauen sind hiervon betroffen. Zum einen aufgrund des schwächeren Bindegewebes zum anderen aber aufgrund der Schuhmode.

Bei dauerhafter Fehlstellung kommt es im Verlauf zur Abweichung und Verbleib des Großzehs in dieser Fehlstellung. Zudem werden weitere Fehlstellungen wie Senk-Spreiz Füße oder Krallen- und Hammerzehen gefördert.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Bei dauerhafter Fehlstellung kommt es im Verlauf zur Abweichung und Verbleib des Großzehs in dieser Fehlstellung. Zudem werden weitere Fehlstellungen wie Senk-Spreiz Füße oder Krallen- und Hammerzehen gefördert.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Unser Fuß ist eines der tragenden Elemente unseres Körpers. Durch den vorgegebenen Bauplan ist er für diese Aufgabe perfekt vorbereitet. Probleme entstehen dann, wenn es Abweichungen gibt. Diese können entweder angeboren oder im Verlauf des Lebens erworben werden.

Bei den sogenannten Hammer- oder Krallenzeh Fehlstellungen kommt es im Verlauf zu einer Veränderung in der Gelenksstellung (siehe Abb. 1). Hammerzehen sind hierbei häufiger.

Bei den sogenannten Hammer- oder Krallenzeh Fehlstellungen kommt es im Verlauf zu einer Veränderung in der Gelenksstellung (siehe Abb. 1). Hammerzehen sind hierbei häufiger.

Hierbei sind bei der Hammerzehe Verkürzungen der Beugesehnen verantwortlich, mit aber noch beweglichem Endglied.

Bei der Krallenzehe ist die Überstreckung im Grundgelenk, mit Herausrutschen des Knochens aus der Gelenksfassung das Hauptproblem. Zusätzlich sind alle Gelenke der Zehe in Beugestellung, sodass die Zehe zuletzt am Endglied auf der Spitze geht, also der Form nach wie eine Kralle geformt ist.

Beide Fehlstellungen führen im Verlauf zu Schmerzen der betroffenen Zehen, mit möglicher Schwielenbildung an den prominenten Zehenanteilen. Diese können sich bei dauerhafter Reizung entzünden oder auch eröffnen, sodass neben der knöchernen Problematik auch eine Weichteilinfektion möglich ist. Laufen und Stehen werden immer schwieriger, die Gehstrecke kann sich verringern. Ruhe- und Nachtschmerzen zusätzlich auftreten.

Entscheidend für den weiteren Verlauf ist, ob die Zehenfehlstellung noch flexibel ist, dass heißt die falsch stehende Zehe wieder in eine gerade Ausrichtung verschoben werden kann oder schon versteift ist.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Bei der Krallenzehe ist die Überstreckung im Grundgelenk, mit Herausrutschen des Knochens aus der Gelenksfassung das Hauptproblem. Zusätzlich sind alle Gelenke der Zehe in Beugestellung, sodass die Zehe zuletzt am Endglied auf der Spitze geht, also der Form nach wie eine Kralle geformt ist.

Beide Fehlstellungen führen im Verlauf zu Schmerzen der betroffenen Zehen, mit möglicher Schwielenbildung an den prominenten Zehenanteilen. Diese können sich bei dauerhafter Reizung entzünden oder auch eröffnen, sodass neben der knöchernen Problematik auch eine Weichteilinfektion möglich ist. Laufen und Stehen werden immer schwieriger, die Gehstrecke kann sich verringern. Ruhe- und Nachtschmerzen zusätzlich auftreten.

Entscheidend für den weiteren Verlauf ist, ob die Zehenfehlstellung noch flexibel ist, dass heißt die falsch stehende Zehe wieder in eine gerade Ausrichtung verschoben werden kann oder schon versteift ist.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Bei fortgeschrittenem, schmerzhaftem Verschleißleiden des oberen Sprunggelenkes kann die Implantation einer Sprunggelenkprothese helfen. Sprunggelenkprothesen weisen bei einer angegebenen Patientenzufriedenheit von 88 % Fünfjahresüberlebensraten von 98 % aus.

Die Röntgenbilder zeigen einen fortgeschrittenen Verschleiß des oberen Sprunggelenkes (Abb.1) und den Zustand nach erfolgter Implantation einer Sprunggelenkprothese (Abb 2).

Die Röntgenbilder zeigen einen fortgeschrittenen Verschleiß des oberen Sprunggelenkes (Abb.1) und den Zustand nach erfolgter Implantation einer Sprunggelenkprothese (Abb 2).

Das Schultergelenk besitzt im menschlichen Körper den größten Bewegungsumfang, ist dabei aber auch das fragilste Gelenk. Die sogenannte Rotatorenmanschette ist eine Gruppe aus vier Muskeln die einzeln und in Kombination diverse Funktionen übernehmen und das Schultergelenk stabilisieren.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen oder akut aufgetreten sind und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Bei einer Verletzung dieser Muskelstrukturen können plötzlich starke einschießende Schmerzen im Schulterbereich auftreten, verbunden mit einem Verlust der Muskelfunktion. Diese kann anfangs zudem auch schmerzhaft eingeschränkt sein. Sollte sich aber im Verlauf eine deutliche, im Seitenvergleich bestehende, Muskelfehlfunktion darstellen, also z.B. abnehmende Kraft, sollte eine Verletzung der Rotatorenmanschette konsequent ausgeschlossen werden.

Wenn bei Ihnen längere Zeit solche Beschwerden vorliegen oder akut aufgetreten sind und sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Die Aufgabe der Menisken ist es, die Kraft der Oberschenkelrolle, bei Beuge- und Streckbewegungen sowie Drehbewegungen, auf das Schienbeinplateau aufzunehmen und zu verteilen. Hierdurch entsteht eine Art Pufferung der Knorpelüberzüge der Oberschenkelrolle, als auch des Schienbeinplateaus. Der Innenmeniskus ist zudem fest mit dem Innenband und der Kapsel verbunden, was ihn wiederum auch viel häufiger einreißen lässt.

Schädigungen der Menisken sind mit unterschiedlichen Problemen und Schmerzempfindungen verbunden. Diese richten sich am ehesten nach der Verletzungsart sowie der Schädigung des Meniscus.

Bei akuten Verletzungen im Rahmen eines Sportunfalls oder einer Verdrehung des Kniegelenks sind plötzlich starke und auch bewegungseinschränkende Schmerzen möglich. Mitunter besteht auch ein Blockadegefühl, bei der dass Kniegelenk nicht mehr selbst- und vollständig durchgestreckt werden kann. Oftmals kommt es zu einer zusätzlichen Schwellung und Ergußbildung des Kniegelenks, als Zeichen der Schädigung der Kniebinnenstrukturen. Nach akuter Phase können die Schmerzen und die Schwellung im Verlauf abnehmen. Übrig bleiben dann meist aber noch belastungsabhängige Schmerzen, z.B. beim Treppensteigen oder Sport.

Während bei akuten Verletzungen der Schmerz plötzlich auftritt, sind bei chronischen Verletzungen die Schmerzen eher schleichend und im Verlauf zunehmend.

Dabei sind solche Mensicus Einrisse meist auf dem Boden von degenerativen Veränderungen zu beobachten. Patienten berichten hierbei über Schmerzen im Kniegelenksbereich, die mitunter zum Abend hin zunehmen, teilweise auch mit Schwellung und Überwärmung des Gelenkes einhergehen. Die Gehstrecke kann eingeschränkt, das Treppensteigen schmerzhaft sein.

Akute Verletzungen sind meist durch starke Rotationsbewegungen des Kniegelenkes, bei aber am Boden fixierten Fuß bzw. Unterschenkel und mit zudem auch möglicher seitlicher Krafteinwirkung auf das Kniegelenk verbunden.

Diese Verletzungen sind sowohl durch Fremdeinwirkung, wie z.B. beim Fußballzweikampf, als auch ohne eine Fremdeinwirkung möglich, z.B. beim Skifahren, Tennis o. Squash.

Durch dieses Verletzungsmuster kommt es zu einer extremen und schnellen Übertragung der auslösenden Kräfte auf das Meniscusgewebe, was dieses letztlich einreißen lässt.

Bei chronischen Verletzungen entsteht die Verletzung am ehesten auf der Basis eines degenerativen Verlaufs (z.B. höheres Alter, Übergewicht, berufliche Exposition wie z.B. Profi Sportler o. kniende Tätigkeiten, höhere sportliche Belastungen wie z.B. Jogging oder auch „Stop-and-Go“ Sportarten wie Tennis oder Squash).

Diese Verschleiß- oder auch Abnutzungserscheinungen lassen den Meniscus in seiner Struktur schwächer, bzw. mürber werden. Durch die aber ständig einwirkenden Kräfte kommt es an bestimmten Stellen zu einer Mehrbelastung. Das beanspruchte Meniscus-Gewebe wird dabei immer mehr verbraucht und reißt in Folge ein.

Wenn bei Ihnen nach stattgehabten Unfall seit kurzer Zeit solche Beschwerden oder seit längerer Zeit immer wiederkehrende Probleme vorliegen und diese sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Schädigungen der Menisken sind mit unterschiedlichen Problemen und Schmerzempfindungen verbunden. Diese richten sich am ehesten nach der Verletzungsart sowie der Schädigung des Meniscus.

Bei akuten Verletzungen im Rahmen eines Sportunfalls oder einer Verdrehung des Kniegelenks sind plötzlich starke und auch bewegungseinschränkende Schmerzen möglich. Mitunter besteht auch ein Blockadegefühl, bei der dass Kniegelenk nicht mehr selbst- und vollständig durchgestreckt werden kann. Oftmals kommt es zu einer zusätzlichen Schwellung und Ergußbildung des Kniegelenks, als Zeichen der Schädigung der Kniebinnenstrukturen. Nach akuter Phase können die Schmerzen und die Schwellung im Verlauf abnehmen. Übrig bleiben dann meist aber noch belastungsabhängige Schmerzen, z.B. beim Treppensteigen oder Sport.

Während bei akuten Verletzungen der Schmerz plötzlich auftritt, sind bei chronischen Verletzungen die Schmerzen eher schleichend und im Verlauf zunehmend.

Dabei sind solche Mensicus Einrisse meist auf dem Boden von degenerativen Veränderungen zu beobachten. Patienten berichten hierbei über Schmerzen im Kniegelenksbereich, die mitunter zum Abend hin zunehmen, teilweise auch mit Schwellung und Überwärmung des Gelenkes einhergehen. Die Gehstrecke kann eingeschränkt, das Treppensteigen schmerzhaft sein.

Akute Verletzungen sind meist durch starke Rotationsbewegungen des Kniegelenkes, bei aber am Boden fixierten Fuß bzw. Unterschenkel und mit zudem auch möglicher seitlicher Krafteinwirkung auf das Kniegelenk verbunden.

Diese Verletzungen sind sowohl durch Fremdeinwirkung, wie z.B. beim Fußballzweikampf, als auch ohne eine Fremdeinwirkung möglich, z.B. beim Skifahren, Tennis o. Squash.

Durch dieses Verletzungsmuster kommt es zu einer extremen und schnellen Übertragung der auslösenden Kräfte auf das Meniscusgewebe, was dieses letztlich einreißen lässt.

Bei chronischen Verletzungen entsteht die Verletzung am ehesten auf der Basis eines degenerativen Verlaufs (z.B. höheres Alter, Übergewicht, berufliche Exposition wie z.B. Profi Sportler o. kniende Tätigkeiten, höhere sportliche Belastungen wie z.B. Jogging oder auch „Stop-and-Go“ Sportarten wie Tennis oder Squash).

Diese Verschleiß- oder auch Abnutzungserscheinungen lassen den Meniscus in seiner Struktur schwächer, bzw. mürber werden. Durch die aber ständig einwirkenden Kräfte kommt es an bestimmten Stellen zu einer Mehrbelastung. Das beanspruchte Meniscus-Gewebe wird dabei immer mehr verbraucht und reißt in Folge ein.

Wenn bei Ihnen nach stattgehabten Unfall seit kurzer Zeit solche Beschwerden oder seit längerer Zeit immer wiederkehrende Probleme vorliegen und diese sich nicht von alleine verringern, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Die Oberschenkelrolle und das Schienbeinplateau des Kniegelenks sind mit einer dicken Knorpelschicht überzogen. Um die Kraft der Oberschenkelrolle zu dämpfen, liegen am inneren und äußeren Schienbeinplateau die sogenannten Menisken.

Die vordere und hintere Stabilität werden durch das vordere und hintere Kreuzband, die seitliche Stabilität durch das innere und äußere Seitenband gegeben.

Das vordere Kreuzband verhindert in Abhängigkeit der Bewegung, in Zusammenarbeit mit den Seitenbändern und dem hinteren Kreuzband, eine übermäßige Verschiebung der in Verbindung stehenden Gelenksflächen sowohl nach vorne als zu den Seiten hin.

Im Rahmen einer Kreuzbandruptur kommt es meist unmittelbar nach dem Unfall zu einem heftigen einschießenden Schmerz im Bereich des Kniegelenks mit möglicher Schwellung und Ergußbildung. Meist sind auch starke Bewegungseinschränkungen die Folge. Nach einigen Tagen klingen sowohl die Schmerzen, als auch die Schwellung ab.

In den Vordergrund können nun im Verlauf Instabilitätsgefühle beim Laufen, Treppensteigen oder nach der Wiederaufnahme der sportlichen Betätigungen sein.

Dies kann zu wiederkehrenden Schmerzen und Ergußbildungen des Kniegelenks führen, die insbesondere nach längerer Belastung auftreten können. Verletzungen durch starke Rotationsbewegungen des Kniegelenkes, bei aber am Boden fixierten Fuß bzw. Unterschenkel, mit zudem auch möglicher seitlicher Krafteinwirkung sind ebenfalls möglich.

Aufgrund der Ruptur des Kreuzbandes kommt es auch zu einem Riss des Gewebsschlauchs und damit zu Gefäßverletzungen. Dies führt zu einer Einblutung in das Gelenk mit Ausbildung eines Blutergusses. Oft liegen Begleitverletzungen des Innenbandes und des Innenmeniscus vor.

Allein alpiner Skisport und Fußball sind für ca. 50% aller vorderer Kreuzbandverletzungen verantwortlich.

Wenn bei Ihnen nach stattgehabten Unfall seit kurzer Zeit solche Beschwerden oder seit längerer Zeit immer wiederkehrende Probleme vorliegen, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.

Die vordere und hintere Stabilität werden durch das vordere und hintere Kreuzband, die seitliche Stabilität durch das innere und äußere Seitenband gegeben.

Das vordere Kreuzband verhindert in Abhängigkeit der Bewegung, in Zusammenarbeit mit den Seitenbändern und dem hinteren Kreuzband, eine übermäßige Verschiebung der in Verbindung stehenden Gelenksflächen sowohl nach vorne als zu den Seiten hin.

Im Rahmen einer Kreuzbandruptur kommt es meist unmittelbar nach dem Unfall zu einem heftigen einschießenden Schmerz im Bereich des Kniegelenks mit möglicher Schwellung und Ergußbildung. Meist sind auch starke Bewegungseinschränkungen die Folge. Nach einigen Tagen klingen sowohl die Schmerzen, als auch die Schwellung ab.

In den Vordergrund können nun im Verlauf Instabilitätsgefühle beim Laufen, Treppensteigen oder nach der Wiederaufnahme der sportlichen Betätigungen sein.

Dies kann zu wiederkehrenden Schmerzen und Ergußbildungen des Kniegelenks führen, die insbesondere nach längerer Belastung auftreten können. Verletzungen durch starke Rotationsbewegungen des Kniegelenkes, bei aber am Boden fixierten Fuß bzw. Unterschenkel, mit zudem auch möglicher seitlicher Krafteinwirkung sind ebenfalls möglich.

Aufgrund der Ruptur des Kreuzbandes kommt es auch zu einem Riss des Gewebsschlauchs und damit zu Gefäßverletzungen. Dies führt zu einer Einblutung in das Gelenk mit Ausbildung eines Blutergusses. Oft liegen Begleitverletzungen des Innenbandes und des Innenmeniscus vor.

Allein alpiner Skisport und Fußball sind für ca. 50% aller vorderer Kreuzbandverletzungen verantwortlich.

Wenn bei Ihnen nach stattgehabten Unfall seit kurzer Zeit solche Beschwerden oder seit längerer Zeit immer wiederkehrende Probleme vorliegen, empfehlen wir den Besuch eines Orthopäden oder die Vorstellung in unserer Ambulanz.